本サイトの管理者である、まっちゃん先生が学習してきた東洋医学・鍼灸について、それぞれの理論や技術などについて紹介。

忘備録としても書かせて頂いたが、興味があれば読んで頂けると幸いである。

目次

第1章 卒後、天津

第1節 なぜ天津へ?

第2節 天津中医薬大学第一附属医院とは?

第3節 臨床研修スタート

第4節 醒脳開竅法とは?

第5節 天津生活

第2章 臨床実践塾への参加

第1節 お誘いを受け大阪へ

第2節 臨床実践塾

第3節 人体惑星試論(通称、七星論)

第4節 究極の特殊鍼 巨針

第3章 王醫塾

第1節 董師奇穴への興味から王醫塾へ

第2節 現代中医学と伝統中医学

第3節 易学と医術

第4節 台湾研修

第4章 審因論治を求めて

第1節 診察方法のスキル化を求めて

第2節 針灸技術のスキル化を求めて

第3節 想い

初稿 2023年3月2日

最新加筆 2024年12月17日

第1章 卒後、天津へ。

鍼灸学校卒業後の鍼灸師になった1年目に、天津中医薬大学第一附属医院で約一年の間、病院臨床研修をした。2年目と3年目は、年4回、一回当たり2週間の臨床研修、4年目と5年目は年2回、一回当たり2週間の臨床研修、6年目以降は、年1回、一回当たり1週間の臨床研修を継続し、15年にわたって臨床研修を行ってきた。

第1節 なぜ天津へ?

「学校を卒業しても、インターンのような臨床研修は、鍼灸師は無いよ」

予想はしていた。鍼灸師にはインターンは無いんだろうなぁとは思っていたが、インターン的なことができる勤め先は、あったとしても、ごくごく少数であろうことは、覚悟していた。しかし、研修として費用を払って参加できるような場所も、ほとんど無いのは、ちょっと驚いた。鍼灸学校一年の終わるころだった。

「いきなり臨床にでるのは、たとえ助手からだとしても、あまり得策とは思えないんだよなぁ……」

鍼灸学校のクラスメイトのたむちゃん(男)と飲みながら、よく愚痴っていた。

そんな折、観るに見かねたのか、何回も愚痴るから痺れを切らしたのか、たむちゃんが言ってくれた。

「天津なら紹介しようか?」

当時、通っていた鍼灸学校を経由して天津中医薬大学に行くという選択肢もあった。しかし、私がやりたいのは、あくまでも臨床研修で、学校の趣旨とは違うと感じていた。しかし、何のコネもない素人一人で研修先を探すことは、かなりの難題であることは容易に想像できたし、ましてや異国の中国となると、言葉をはじめ、何もかも分からないことだらけである。そんな中での、たむちゃんからの申し出は、渡りに船だった。

第2節 天津中医薬大学第一附属医院とは?

<病院外観 正面>

設立は1954年で、天津市内では最も歴史のある最大規模の中医医院。医療に関するさまざまな拠点となっており、2022年現在、南院と北院があり、以前からある医院は、現在北院と呼ばれている場所。

天津中医薬大学第一附属医院には、様々な診療科があり、臨床重点科として針灸科・小児科・推拿科・腫瘍科があり、それ以外にも、腎病科・推拿科・血液病科・リウマチ科・救急部・心血管内科・内分泌科・整形外科・精神科などの多くの診療科を持つ総合大学病院。

<病院外観 針灸部>

私が研修をしていた当時は、針灸科だけでも600床以上、外来患者さんは一日平均2000人以上来院すると言われていた。2022年現在は、全科で2500床、一日平均一万人近くの診察が行われていると言われている。

中国には、中医学系の病院と現代医学系の病院がある。どちらも、中医学も現代医学も使用するが、中医学系は文字通り中医学を中心とした臨床を行い、現代医学系は現代医学を中心とした臨床を行っている。中医学系の病院であっても、現代医学的な診察もするし、現代医学的な処置も必要に応じて行う。実際、一附院の研修では、レントゲン写真やCT画像の読影は必須だし、血液検査の内容も分からなくてはいけない。

第3節 臨床研修スタート

中国語は日本では勉強してゆかなかった。直前まで、鍼灸師の国家試験の勉強をしなくてはいけないこともあったが、現地にいる日本人に

「良くも悪くも癖が付くから、中国に来てから中国語はやったほうがイイよ」

という言葉を鵜呑みにして中国へ行った。

朝から夜まで毎日、休みも無く4ヶ月、北京語言大学で勉強した。それから天津中医薬大学第一附属医院へ乗り込み、本題である臨床研修をスタートした。

臨床に出ると言うことは、これから中国語での生活が始まる。

患者さん:「(中国語)先生は、どの国から来たの?」

患者さん:「(中国語)日本では針灸で治療はするの?」

当然、診療室で飛び交うのは中国語。北京では、少しくらいは聞き取れたはずなのに、天津では、まったく聞き取れない。

私:「…………(何か言おうと思っても何も言えない)」

いきなり話せるとは思っていないけど、全く分からないのは、流石に焦る。

患者さん:「(中国語)漢語はできるの?」

私:「(中国語)马马虎虎……(まぁまぁ……)」

患者さん:「(中国語)笑笑。じゃ、马马虎虎って呼ぼう。笑笑。」

臨床研修が始まる前は、正直、不安は大きかった。私の臨床研修先は、日本で言うところの脳神経内科領域の疾患に鍼灸治療をしてゆかなくてはいけない。そのために、かなり頑張って勉強してきた。日本での勤務先の病院でも、院長の後ろに立って臨床見学も随分させてもらった。X-Pも、CTも、可能な限り勉強してきた。それでも実力は遠く及ばないので、かなり不安だった。

多分、テンパっていたのだろう。しかし、天津の患者さんたちは話好きでユニークな人が多くて、あだ名とかも付けてくれたりして、とても良くしてくれたので、楽しく臨床研修を始めることができた。天津で無かったら、もしかしたら、臨床研修を挫折していたかもしれない。

<醒法患者さん>

一附院での臨床研修では、とにかく毎日、醒脳開竅針刺法をした。基本的には先生から指示があり、その指示された部分に針刺をする。併せて、患者さんのX-PやCTや血液検査の結果や、今までの経過を聞いて病状や症状を診断したりもする。一緒に研修をしている研修生は、基本的に中国国内で臨床に出ている中医師なので、一緒に針刺の練習をしたり、患者さんの状態について話し合ったりもした。

患者さんへの針刺は、基本的に先生からの指示によるのだが、私の場合、あることがきっかけで、患者さんに針刺する状況が激変した。

ある日、患者さん付き添いのご家族から、

患者さん家族:「昨日から右肩が痛いと言っているんだけど……」

もしかしたら、私のつたない中国語能力では、何か聞き漏らしていかも知れない。しかし、先生の方を見ると、別の患者さんの対応に追われている。

私:「(私がやるしかないのか……)どこが痛い?」

患者さん:「昨夜から右肩が痛い」

私:「(ある場所に刺針する)どう?」

患者さん:「(腕を少し動かす)あれ、痛くない」

患者さん家族:「ありがとう、先生」

正直、たまたま肩の痛みが軽減しただけかもしれない。残念ながら、その当時の語学力では、詳細な話を聞くことはできなかった。次の日、いつものように、診療室で臨床研修が始まった。いつものように準備をして、先生の後ろについていると、

患者さん家族:「こっちに来て鍼をしてくれない?」

別の患者さんの家族:「こっちも来て!」

ほぼ全員の患者さんたちから、なぜか鍼をしてほしいと言われる事態に。

(先生が患者さんの治療をする前に、助手が一部針刺する部分がある)

何が起きたんだ?と思っていたら、前日にやった肩の治療の話が、来ている患者さんたちに広がっていたらしい。天津人は話好きだけど、こんなに早く話がみんなに広がったのはビックリした(笑)。

それからは、研修というより、先生の助手的に立ちまわることが増えた。研修としても、とても実のあるものとなったし、いろいろと気にかけてくれて、本当に、当時の患者さんたちには感謝している。

臨床研修の期間は、とにかく臨床に出た。臨床が終わった後には、自室で中医学・現代医学の勉強もした。講義も沢山受けたし、本も沢山読んだ。とはいえ、中国語のレベルは低いので、理解できていない部分がたくさんあったとは思う。でも、できることは出来るだけやった。

連続して数年天津で研修することも考えたが、日本で臨床しながら定期的に天津に通って臨床研修を継続することにした。

第4節 醒脳開竅法とは?

1972年に脳血管障害(脳出血や脳梗塞など)の針刺治療の研究がスタートし、醒脳開竅針刺法が創立された。安定期・後遺症期の臨床効果検証の結果、効果は顕著とされ、1981年に初歩的臨床成果が認められる。1985年以後、現代医学理論も取り入れることで、脳血管障害に対する様々な状態に対応できるようになり、急性期から後遺症期までの各段階における総合治療体系として確立されてゆく。1990年に天津中医学院第一附属院針灸部の病床が600床まで拡張され、外来診療室は29室開設された。併せて現代医学を主体とする脳神経外科・カテーテルセンター・リハビリセンタ―なども開設。更に数十種の脳血管障害および合併症の中薬製剤の研究もおこなわれるようになる。そして、醒脳開竅針刺法を主体とする、様々な診療体系が取り入れられた、脳血管障害総合診療体系が作られた。これを醒脳開竅法と呼んでいる。

<醒法を受ける患者さん>

この体系の土台となる基本的方針は、緊急処置と早期総合治療とリハビリが協同して行うというものである。様々な診療科が関与し、その内容は、救急部・針灸部・脳外科・カテーテルセンター・心身医療センター・リハビリ科・リハビリ訓練室・放射線科・CT室・MRI室・機能検査科・検査科・看護部・栄養科などを包括する。お互いが連携をとりながら脳血管障害の治療・リハビリを行ってゆくものである。

脳血管障害では、急性期の救急と専門医による診断と治療を最重視しなくてはならない。脳血管障害は早期治療が後遺症を軽減するポイントになるため、発症直後の急性期では現代医学の下で適切な診断と治療を施す必要がある。その中で病状が比較的に安定している場合は醒脳開竅針刺法を主とする取り組みが可能となる。醒脳開竅針刺法を取り入れることで、良性の連鎖反応が形成され、安全に回復期へ移行するとされている。

<醒法を受ける患者さん>

天津中医薬大学第一附属医院における脳血管障害総合診療体系の特長は、醒脳開竅針刺法を主体としているところにあり、多くの安全な実施検証が、醒脳開竅針刺法の脳卒中急性期に対する良好な回復に向かう調節作用があることを示している。同時に、大量の基礎実験もそれを支持し、醒脳開竅針刺法は脳組織の血液動力学の改善、急性期のカルシウムイオン通路の調節、フリーラジカルの除去、再還流損傷の抑制、基礎原因症状の調整、脳細胞のアポトーシス阻止などに対して多方面な良性作用を持っているとされている。これらから、早期に醒脳開竅針刺法による針灸治療を介入させることで、死亡率の低下、後遺症率の減少、脳卒中患者のリハビリ期間の短縮に対して極めて重要な作用を果たすとされる。

醒脳開竅針刺法が有効である重要な要因の一つは、厳格な処方原則があること、とりわけ針刺操作上での特殊な規定があることにある。臨床治療における主穴は最も重要で、醒神開竅・通調元神の主要な作用を果たし、醒脳開竅針刺法が伝統針刺法と呼ばれている体系と区別される理由の一つと言われている。臨床上では醒脳開竅針刺法の主穴は二組の処方に分けられ、脳血管症障害の臨床段階によって使い分けられており、また併発・合併する症状や状態に応じて、輔穴・配穴などが規定されていることも、醒脳開竅針刺法が有効である要因の一つと言える。

第5節 天津生活

天津では、臨床研修と医学勉強の毎日だったが、楽しみもいろいろあった。

<羊肉串と涮羊肉>

天津では、本当によく羊肉を食べた。涮羊肉は羊肉のしゃぶしゃぶのようなもので、昔ながらの鍋は、石炭で火を取っている。特に生羊肉が美味しくて、クセやにおいがほぼ無いものだった。羊肉串は屋台のようなところで食べるのが、当時は一般的で、一本0.5元とかで食べることができて、これもよく食べていた。

<牛肉面>

病院のそばに美味しい牛肉面の店があって、よく食べていた。当時、確か2.5元だったと思うけど、安いし、美味しいし、すぐに出てくるし、良いことづくめだった。

<狗不理包子>

中国国内では、非常に有名な狗不理包子という包子のチェーン店の総本店が天津にある。天津の患者さん曰く、昔は北京ダックを作る時に出る油を練り込んでいたから美味しかった。とのこと。

<百餃園>

中国での餃子は、水餃子のことだが、天津には百餃園という餃子の有名な店がある。餡にいろいろな種類があって、海鮮とか野菜だけものとかもある。この中で絶品なのが蟹黄というかに味噌?みたいなものが餡になっているやつで、めちゃくちゃ美味い。

<北京ダック>

研修先の近くに北京ダックで有名なお店があって、手ごろに食べられるのでよく行っていた。天津や北京では結構手軽に北京ダックは食べられて、ファミレス的な場所にもあるし、比較的に高級なお店でも食べられる。随分いろいろな場所で食べたけど、私的に一番美味しかったのは、病院のそばにあったお店。先生曰く、新彊のお店の北京ダックはハズレが無くて美味しいとのこと。

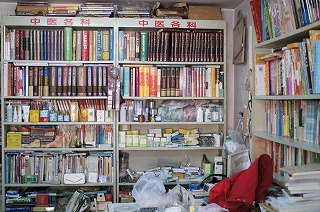

<本屋>

本はとにかく買って読んだ。しょっちゅう行っていたので、私が行くと結構値引きしてくれていた。

<古文化街>

臨床研修していた当時は、唯一と言っていい天津の観光場所。日本で言うところの浅草的な場所だ。当時はバッタもんも多く売っていたが、現在は無いだろう。ここで、掛け軸に書を書いてもらったり、翡翠の玉とか買うことができる。

<煎餅果子と豆浆>

天津の朝食の定番と言えば、これ。煎餅果子と豆浆。日本で見たことが無いので、あれば食べたい……

第2章 臨床実践塾への参加

臨床実践塾とは、大阪で新城針灸治療院をやっている新城三六先生主宰の勉強会。新城先生の豊富な臨床技術や、そこから導き出した実践理論を臨床ですぐに使える形にして紹介している。

第1節 お誘いを受け大阪へ

天津で臨床研修中、彦根にある多賀大社で多賀フォーラムという勉強会のようなものがあった。

私:「今回の多賀フォーは、実技が多いんだなぁ……。あっ、新城先生もやるんだぁ」

新城先生の奥さま:「あれ、日本に帰国してたの?」

私:「はい、このために一時帰国中です。」

新城先生の奥さま:「向こうの研修はどう?」

私:「中国語も良く分からないし、すごく大変ですけど、面白いです。ただ、そのままでは日本の臨床では使えなそうなので、帰国後に、いろいろと考えないといけないことがありそうです」

新城先生の奥さま:「そうなんだ。なら、うちの勉強会に参加して、いろいろと検討してみるのもイイんじゃない?」

私:「そうですね。まだ帰国後、どうするか決めていませんが、ぜひ、参加させて頂ければと思います。」

たしか、こんな感じで帰国後は臨床実践塾に来てみないか?と、お誘いを頂いた。当時、友人が先生のところでお世話になっていたこともあり、少し面識があったのと、日本での臨床経験は、漢方クリニックと、大学病院だけだったこともあり、針灸治療院で、どのように臨床に当たったらよいのか知らなかったこともあり、帰国後に受講させていだたきたいとお願いした。

第2節 臨床実践塾

帰国後、直ぐに参加させて頂きはじめ、月1回のペースで10年以上、参加させて頂いた。

実践塾では、基礎理論に相当する「人体惑星試論(通称、七星論)」、眼の黒目の部分を診断に利用する「虹彩診断」、白目の部分を診断に利用する「スクレラ診断」、特殊針法の代表である「巨針療法」、患者さんの自己養生の基礎となる「マクロビオティック」、徒手療法の一つである七星整体こと「延命学」などを学習した。

これらの様々な治療方法などは鍼灸師が鍼灸臨床にあたるために、直接的にためになるものばかりだった。私の一般疾患に対する鍼灸臨床の基礎は、臨床実践塾で身に付けたものが、ほとんどである。

第3節 人体惑星試論(通称、七星論)

臨床実践塾で学習してきた内容の代表格の一つと言えるものが、「人体惑星試論」。通称、七星論。

通常、東洋医学では五行や六合を基礎理論とすることが多いと思うが、七星論では、その名称の通り、七星を基礎理論としている。簡単に説明すると、七星論では、太陽系の惑星の順番に人体でもエネルギーが伝わって流れているとしている。つまり「水金地火木土」+太陽で、七星としている。ちなみに五行だと「木火土金水」で、六合だと「金土火水地木」となっているのはご存じの通りだろう。

七星論の素晴らしい所は、鍼灸師にとって臨床に直接的に理論を使った治療が非常にやりやすい点にある。細かい話は省略するが、これを知っているのと、知らないのとでは、臨床的には随分大きいと個人的には思う。鍼灸師にとって、何が自分の臨床には重要か?というのは人によって違うとは思うが、審証求因、審因論治するタイプの臨床であれば、とてもユニークな使いやすい理論だと思う。

第4節 究極の特殊鍼 巨針

臨床実践塾で学習してきた内容のもう一つの代表格が「巨針療法」。

巨針療法自体を知ったのは、鍼灸学生の時で「究極の特殊鍼」という新城先生が書かれた本を読んだのが、きっかけだった。当時、仲良くさせてもらっていた先生から紹介されたのだが、本には巨針の製作方法も紹介されていて、その本を見ながら巨針を製作したものだった。鍼を自作したのは、その時が初めてだったが、前職のお陰で作ること自体は難しくなかった。ただ、針尖の形状が、なかなか決まらなくて、随分本数を作ったが、結局、ある程度、針尖の形状が決まったのは、実践塾に通って、新城先生に見てもらってからだった。個人的な意見だが、使用する針具は一度、作ってみるとイイと思う。針具の使い方も理解できるし、道具を大事にするようになると思う。

第3章 王醫塾

王醫塾とは、台湾道教宗家医道家元の王醫仙主宰の勉強会。いわゆる現代中医学では無い伝統中医学や、董師奇穴の針灸療法など、代々伝えられてきた道教医学と併せて学ぶことができる。

第1節 董氏奇穴への興味から王醫塾へ

天津での臨床研修を終えて帰国してから、何かと私の周囲で董師奇穴という方法のことを耳にするようになった。確か、天津の本屋にも董氏奇穴の本が売っていたように思うが、どのようなものか、まったく知らなかった。東京でも勉強できる勉強会などは無いかと探したところ、王醫仙先生主宰の王醫塾で董師奇穴が勉強できるかもしれないとの情報をつかんだ。さらに、王醫仙先生の家伝の伝統中医学も勉強会では勉強できるらしいとの情報もあり、即、連絡を取って学習を始めさせてもらった。

第2節 現代中医学と伝統中医学

私は学生の頃から、ずっと疑問に思っていることがあった。

「なぜ、陰陽とか八綱とか習うのに、具体的な鍼灸治療方法が出てこないんだろう……」

陰陽は、概念を理解するために、八綱は概略をつかむために勉強する、みたいな感じに習った。言いたいことは分かるが、どうにも合点がゆかない。恐らく、自分の勉強が足りないからだと思い、様々な勉強をした。でもやはり、どんなに勉強しても合点がゆかない。

王醫塾に初めて参加し、王先生の話を聞いた。講義を受けながら、私の中でこれまで学んできたことが、つながりそうな、ずっとモヤモヤしていた感じが変わる気がした。

現在、中医学と言えば、通常は現代中医学とか大学中医学とか呼ばれる中医学を指し、現代医学的な学習方法を取り入れて組み立てられたものが一般的である。それに対して、伝統的な中医学は、伝統中医学とか呼ばれたりして、易学などの伝統的な哲学や理論を元に構成されているものである。どちらが良いとか、悪いとかではなく、様々な方法論を学び臨床に生かすべきだが、伝統中医学は現代中医学と比べると、あまり学べるところが無い。それに、基礎知識なく学ぶと、何が何だか分からない。

王先生は、この伝統中医学を私が聴いても分かるように講義してくれていた。本当に目が醒める思いがした。でも、この時、本当は話の数分の一しかわかってなかった(笑)。その後、易学をぼちぼちと勉強して、多少理解できるようになっていった。

第3節 易学と医術

医術は五術と呼ばれる体系の一つと言われている。

この五術の基礎にあたるのが易学とされる。易学の基礎は易経と言うことになると思う。つまり、医術を習うなら、易は必須なのだが、いかんせん勉強しづらい。それに、易だけに囚われては易学を学んでいるとは言えない。易は学ぶが、囚われないのも易学の考えの一つでもある。医術もこの考えをベースに持っているので、易学はチャンスがあれば学んでみても良いと思う。

第4節 台湾研修

王醫塾では、ほぼ年に一回、台湾へ研修旅行へ連れて行ってもらっていた。臨床見学は、非常に有名な老中医である胡先生の病院や、ほかの中医の先生の病院へも臨床見学させて頂いた。

台湾の現地観光もとても楽しかったし、私は面線が好きで、毎朝食べていた(笑)。

<面線ほか>

第4章 審因論治を求めて

審因論治とは、「審証求因、審因論治」という言葉の一部で、原因を考察し、治療を組み立ててゆく。といった感じの内容である。

第1節 診察方法のスキル化を求めて

私の考える針灸臨床において、重要と考える診察の際に必要なスキルは、患者さんの状態を共有できる形で把握することである。この、共有とは医術者どうしで、である。

問診などは、同じ言語を使っていて、専門用語への共通の認識があれば、共有できる。問題は触診に関する部分である。針灸師は、脈診や腹診などの接触診察を多く使用するが、実際の感覚は共有できないので、この感覚を言葉で表したものから感覚をつかんでゆくのが一般的だと思う。この方法は、合理的だと思うし、私自身もこの方法で身に付けてきた部分が多いが、何か、もやもやした感じがあった。

中医学においては、天津で臨床面でも、座学面でも、随分と教えてもらったし、触診も含めて、それなりに頑張って身に付けたつもりだが、日本での鍼灸臨床においてと言う条件下では、今一つ私はしっくりこなかった。何がしっくりこないのかも、良く分からなかった。

そんな中、京都の上原先生に出会ったことで、この問題に光が差した気がした。まだ、この方法は整理できていないし、習いだしてチョットしたら、私が倒れてしまったので、未だに掴め切れていないが、今後も上原先生にお世話になりながら、共有できる診察方法のスキル化を練ってゆきたいところである。

第2節 針灸技術のスキル化を求めて

鍼灸臨床における針灸の必要スキルについても、一応、それなりに取り組んできた。ただ、取り組んできた内容は、習ったことをやっているだけで、自分の中ではあまりしっくり来ていないものもある。

少し臨床に沿った形で考えてみる。

針灸の効果の一つは「疏通経絡」である。つまり「気血の流れを良くすることができる」ということである。であれば、針治技術の基礎技術は、「疏通経絡できる刺針技術」となる。最小単位は、刺針した部位にこの現象が起こること、だろう。

もし、「疏通経絡」が針灸の効果の最も大きな要素を占めるものなら、足太陰脾経の陰陵泉穴の近くの脾経上に刺針して、逆側の肩の痛みが軽減するのは、なぜだろう?他にも似たような状況は多数にある。

「疏通経絡」は「経絡の気血の流れが良くなること」である。足太陰脾経は、肩を走行しないし、ましてや、逆側となると、経絡理論を人体の生理基礎理論と考えた場合は、矛盾が起こる、というか、説明できない。いや、無理に説明しようと思えば出来る。その程度の勉強は教わってきた。でも、私はどうにも納得がいかないと言うか、ピンとこない。

経絡理論を針灸臨床の中核理論として運用すると、前述のような疑問が出ることから、経絡理論以外にも、針灸臨床に大きな要素を占める理論的なものがあるはずだと、思っていた。その理論の一つになるであろうものが、齋藤先生に教えて頂いた無分流打針術における発想である。

齋藤先生は、打鍼における効果の一つを「昇提」とされている。「疏通経絡」に表現を近づけるなら、正しくないかも知れないが「昇提気血」といった感じだろう。つまり、病理ではこの逆の現象、気血が降下していて、様々な症状が出てしまっている、と考えることができるなら、「昇提気血」という方針を治療するときに使用できることになる。

肩の痛みが膝下の陰陵泉穴付近に刺針することで改善するのは、刺針部に何らかの原因で気血が落ちてきてしまって、肩もそれに伴って下がるが、下がったままでは活動しづらいので、肩を持ち上げる筋肉などが頑張って持ち上げた結果、普段あまり使わない肩を持ち上げる筋肉などで問題が出て痛みが起こってしまった。と考えるなら、陰陵泉穴付近への刺針で、もし、気血を持ち上げ、肩を普段の位置に近づけることができるなら、症状は改善方向に向かうはずである。

この無分流打針術の理論背景についても、まだ掴め切れておらず学習中だが、理解が進めば針灸技術のスキル化につながりそうなので、今後も勉強を進めたいところである。

第3節 想い

鍼灸臨床に取り組むのにあたり、病気や治療をどのように自分の臨床では考えるか?というのは、非常に大きな課題となる。方法論そのものには、いくつかの種類があり、どれが正しくて、どれが正しくないというものではない。どれも正しいとも言えるし、どれも正しくないとも言える。

私自身は、針灸臨床の段階は五つあると言う考えを支持している。どの段階が良いとか良くないとかではなく、全ての段階が臨床では必要になる。ただ、学習の順番として多くの場合、この五段階を踏むと言われている。

針灸を身に付けるときも、症状を軽減させるときも、特に、時間が長くかかる、道のりが簡単では無いなどの困難な状況になると、単純な答えを求め、それにすがる傾向があると思う。その行為自体が悪いとは思えない。人間は弱い生き物なので、そんなときもある。私もそうである。しかし、その単純な答えのようなものは、猛毒なことが多い。しかも、自分の周囲も巻き込むようなものもある。

東洋思想には「易」というものがある。その代表である「陰陽論」では、良いと悪いの間にも沢山の状態があるよ。と言っている。「易経」という本には、良いと悪いの間に62通りの状態があると書かれている。これは実生活の状況を簡易的に64通りと仮定した時の話だが、実際は、当然、状況は無限にある。文章や口頭では、「良い」とか「悪い」とか表現するけど、現実は「良い」と表現したものは、64分の1の「良い」ではない場合が多い。64分の62の「良いでも悪いでもない」部分のどこかを、その人は「良い」と表現しただけだろう。

私は、針灸技術についても、針灸臨床についても、「少而精、多而巧」と考えている。「少而精」とは少なくて良いものという意味で、「多而巧」とは多岐に上手く運用するという意味である。

全体像としては、様々な技術や方法(「多」)をうまく組み合わせて行ってゆく(「巧」)が、実際に取り組むその時は、その時に重要と感じたもの(「精」)を集中的に行う(「少」)のが良いと考えているし、その手助けができればイイなぁと思っている。

正直、私には大した力は無いが、似たような考えの方と一緒に、針灸や治病に対して、できることが有ると信じている。